我最近一直在做Deep Research(深度研究)相关工作。

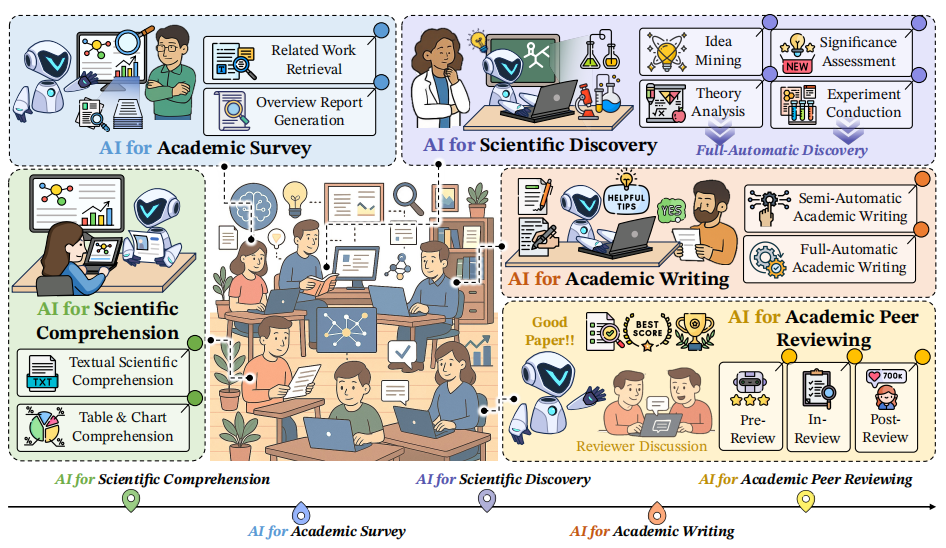

昨天,我读到一篇最新的综述文章 AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research,它比较全面的总结了当前AI在科学研究领域应用的流程与关键领域。

-

Paper: https://arxiv.org/pdf/2507.01903

-

Projects: https://ai-4-research.github.io

从图中可以看出,Deep Research是AI for Research非常重要的部分。

今年,是大模型全面应用的元年。

过去的短短数月,我们在研发的AI智能体应用,不仅能实现准确、全面和丰富的知识问答,还能自动化完成数万字的专业研究报告。

这不是终点🏁

接下来,我们将深入到科学发现的场景。

AI可以自主进行选题与实验设计,并与实验机器人协同,从而独立完成科研全流程,发布研究成果。

未来的科学研究,将是人机共创。

这是一个不断演进的过程。

大致可以分为三个阶段。每个阶段是下个阶段的一部分,也都为下一阶段,提供了质的飞跃。

-

Deep Search(深度搜索)

-

Deep Research(深度研究)

-

AI Scientist(AI科学家)

本文将对比剖析这三者的关键技术与应用场景,理清AI辅助科研的发展路径,实现从"知识解读者"到"知识创造者"的跨越式发展。

1

Deep Search: 找到准确知识

Deep Search是AI辅助科研的第一阶段,其核心目标是快速、精准地回答用户提出的具体问题。

与传统的搜索不同,Deep Search不是简单地返回一堆网页链接和文件名,让用户自行甄别判断,而是通过多路召回、融合检索,结合大语言模型的理解与推理能力,生成附带数据支撑和引用来源的精准答案。

一个例子是Jina AI开源的Deep Search项目:node-deepresearch。

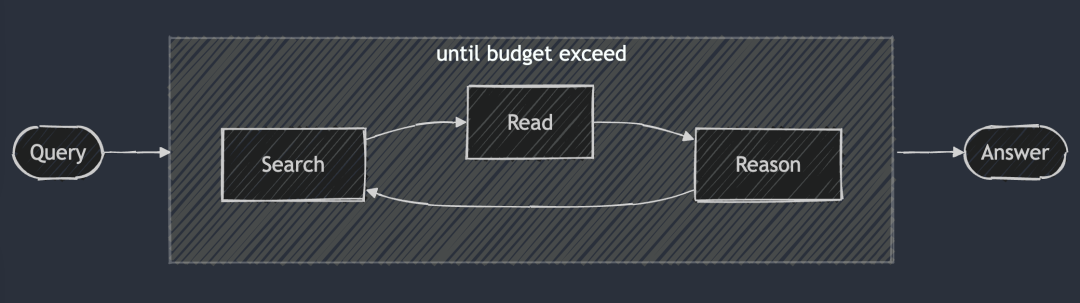

Jina AI在《DeepSearch 与 DeepResearch 的设计和实现》一文中指出,node-deepresearch 的核心理念是通过在搜索、阅读和推理三个环节中不断循环往复,直到找到最优答案。

node-deepresearch - 搜索→阅读→推理,循环迭代

来源:Jina AI

其中,搜索环节利用搜索引擎探索互联网;阅读环节专注于对特定网页进行详尽的分析;推理环节则负责评估当前的状态,并决定是应该将原始问题拆解为更小的子问题,还是尝试其他的搜索策略。

Deep Search工作流程包括以下步骤:

1. 意图理解:通过语义分析明确查询意图并重写查询

2. 信息检索:从海量数据中筛选相关材料

3. 数据分析:提取数据图表等信息进行分析处理

4. 推理整合:将分散信息组织成连贯答案

5. 生成回答:输出附带图表与引用来源的回答

在技术实现上,Deep Search的关键技术包括:

-

多路召回:通过全文检索、向量检索、SQL查询等多种方式检索信息

-

融合排序:对不同来源的结果进行相关性排序、过滤与整合

-

推理链:通过分步推理提高答案准确性

-

图表渲染:将复杂数据可视化为直观图表

Deep Search的核心价值在于其高效率与精准性。

它解决了传统搜索耗时耗力的痛点,让研究者能够在数秒内获取可靠的事实性答案,特别适合科研人员在文献调研、数据核实等场景使用。

2

Deep Research: 重构现有知识

当科研问题从简单的事实查询升级为复杂的系统性研究时,Deep Search便显得力不从心,这便需要Deep Research登场。

Deep Research不再满足于提供片段式答案,而是能够自动化生成结构完整、论证严密的长篇研究报告。

OpenAI推出的DeepResearch功能是这一领域的标杆产品。

Deep Research的工作方式类似专业研究助理:给定一个主题后,它会自动进行多轮深入搜索、分析和推理,最终生成包含清晰引用来源的专业报告。

它的工作流程如下:

1. 理解研究主题:明确研究范围和目标

2. 规划研究路径:设计章节结构和研究方法

3. 信息检索分析:深入挖掘多源数据

4. 动态调整策略:根据发现优化研究方向

5. 生成研究报告:输出完整的研究成果

Deep Research涉及以下关键技术:

-

多智能体协同:检索、写作、质量评估等多个智能体分工合作

-

上下文管理:处理超长文本时保持逻辑一致性,外部记忆架构

-

逻辑推理:识别信息间的隐含关联,构建严密论证链

-

强化学习:研究过程中调整策略,例如修正初始查询、补充遗漏信息或优化分析路径。

Deep Research的突破性价值在于其系统性,能自动化完成结构化的长报告。

它特别适合政策分析、行业研究、学术综述等需要深度整合多方信息的场景,让研究者从繁琐的资料整理中解放出来,专注于创新思考。

3

AI Scientist: 创造新的知识

AI辅助科研的终极形态是AI Scientist(AI科学家),或AI Researcher(AI研究员)。

这类系统不仅能检索和整合现有知识,更能自主提出科学假设、设计实验方案、分析数据并撰写研究论文,真正参与知识创造的全过程。

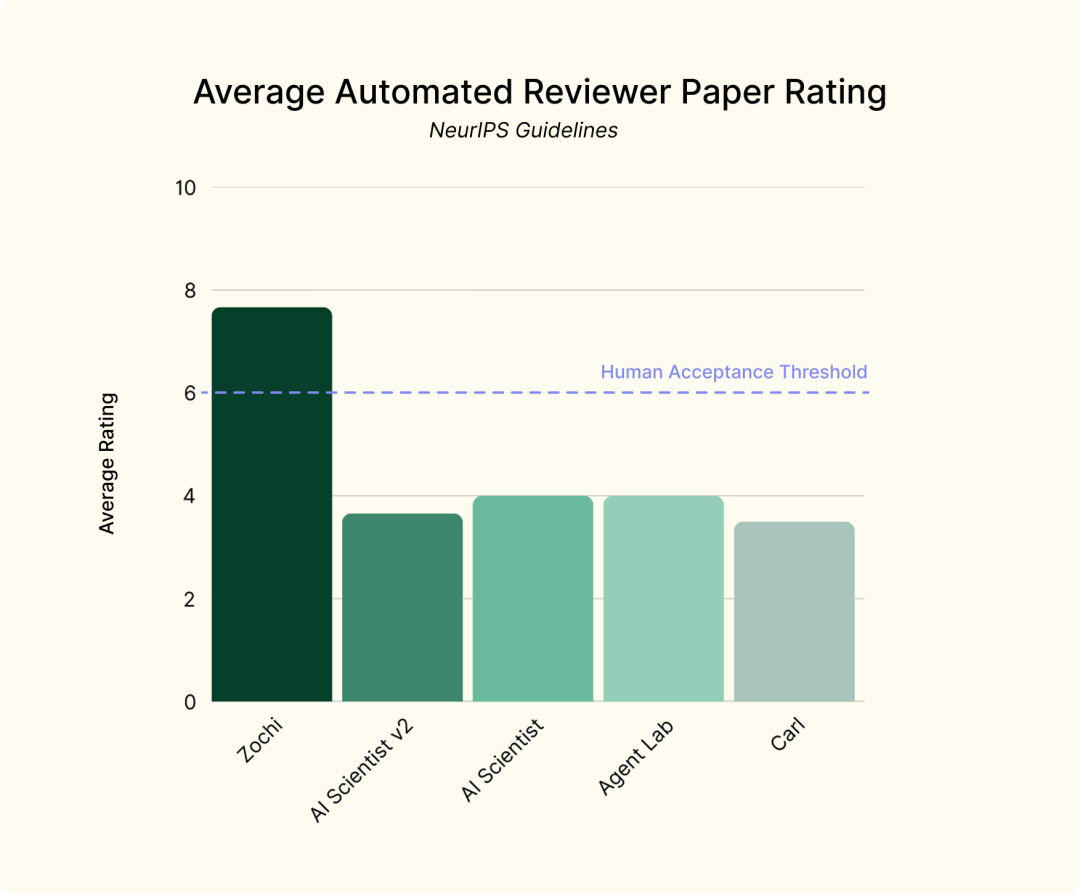

Intology AI开发的Zochi便是这样一个"博士级"AI科学家,其撰写的论文甚至被自然语言处理顶会ACL 2025主会场接收。

Zochi在这篇论文中提出了一个名为Tempest的框架,通过“树搜索”技术突破大语言模型的安全防线。

AI科研系统自动评审评分的对比分析。

Zochi在NeurIPS评审标准下获得7.67的平均分,显著超过人类论文接收阈值6分,而此前系统均未达到该阈值。

项目:https://github.com/IntologyAI/Zochi

Zochi证明了AI不仅能辅助研究,还可以独立完成高质量的科学研究,甚至能通过学术界的严格审稿过程。

AI科学家的工作覆盖科研全流程。

参考前文提及AI4Research综述文章,包括以下5个关键阶段:

1. 科学理解:阅读论文并提取图表数据

2. 学术综述:生成结构化文献综述

3. 科学发现:提出新假设(如新型材料组合)

4. 学术写作:自动排版LaTeX并插入实验图表

5. 同行评议:模拟审稿人反驳潜在质疑

其中,学术综述和学术写作,依赖于我们从Deep Research所开发的能力。

AI科学家的意义在于其自主性。

此前,Deep Search和Deep Research仅作为人类研究的辅助:人类提出问题或主题,AI在现有知识中给出回答,或整合成报告。

而像Zochi这样的AI Scientist系统,现在能够独立完成从假设提出到成果发表的全流程,其产出的不是简单的答案或报告,而是经同行评议认可的新知识。这标志着AI从"研究辅助工具"升级为"研究主体"。

4

AI赋能科研的演进路径

通过对比Deep Search、Deep Research和AI Scientist,我们可以清晰看到AI赋能科研的演进路径:

这种演进背后是科研范式的根本变革。

传统科研高度依赖研究者的个人能力与时间投入,而AI的介入正在重塑这一格局。

5

展望:人机共创的科研新生态

随着Deep Search、Deep Research和AI Scientist技术的发展,有朝一日,人机共创将成为科研新常态。

这种人机共创的协同方式,可能呈现为以下场景:

-

任务执行:人类负责创意提出,AI处理执行性工作。例如,研究者构想某种新型材料,AI自动检索类似结构、预测合成路径

-

辅助决策:AI作为人类科学家的第二大脑,实时辅助决策。例如,AI系统在实验过程中,协助动态调整参数

-

自主研究:AI独立完成特定领域研究。例如,Zochi在大模型安全领域的自主探索

可以看到,人机共创不是取代人类科学家,而是解放人类科学家的科研创造力。

当AI科学家处理了文献检索、数据清洗、实验操作等重复性工作,人类科学家便能更专注于突破性思考。

从Deep Search到AI Scientist,AI正在逐步深入科研核心领域。

我们分析与理解这三者的差异与联系,将帮助我们更好地研发和利用AI辅助科研的系统与工具,提升科研的效率与竞争力。

在未来的实验室里,人类提供想象力,AI提供执行力。人机共创,共同突破人类知识的边界!

推荐阅读

AI大模型系列

大模型RAG实战|图文并茂的智能回答

大模型RAG实战|生成引用来源

DeepSeek R1模型的“幻觉”问题" data-itemshowtype="0" linktype="text" data-linktype="2">DeepSeek R1模型的“幻觉”问题

ThinkRAG支持DeepSeek R1

ThinkRAG开源!笔记本电脑可运行

大模型RAG实战|大模型应用架构设计

大模型RAG实战|优化对网页信息的处理

大模型RAG实战|实现类ChatGPT流式输出

大模型RAG实战|BM25检索+向量检索

大模型RAG实战|文本转换高级提取管道

大模型RAG实战|Elasticsearch实现混合检索

大模型RAG实战|构建知识库:文档与网页

10行代码!实现本地大模型RAG问答(2)

10行代码!实现本地大模型RAG问答(1)

大模型如何把企业的数据用起来