长文拆解 7 家来自消费电子、医疗体检、广告营销、互联网、运动健身、在线教育、电视终端等行业的“AI宣言”与落地成果,一起来看看这场AI大跃进的真实进展。

2023 年是 AI 爆发元年,2024 年则是“All in AI”的集体狂欢年。从科技公司到教育平台,从银行到建筑业,几乎所有行业的头部玩家都在押注 AI、喊出“全力投入”的口号。

2023 年是 AI 爆发元年,2024 年则是“All in AI”的集体狂欢年。从科技公司到教育平台,从银行到建筑业,几乎所有行业的头部玩家都在押注 AI、喊出“全力投入”的口号。

一时间,“AI”从前几年还属于CTO范畴的“技术投资”,迅速转化为CEO必谈的“战略宣言”、公关团队追捧的“传播新支点”。

但当我们站在 2025 年的时间节点回看,会发现,“All in AI”早已从一个战略口号,变成了检验企业战略定力、执行能力与落地成效的试金石。

在一片高喊“All in AI”的热潮中,我们也必须追问几个基本问题:

- 企业们真正“in”的是什么?

- 是组织重构,还是单点部署?

- 是投入真金白银,还是蹭热制造估值幻觉?

- 更关键的,它们真的带来了业务转型和价值提升了吗?

从“叙事强度”到“资本力度”,再到“业务深度”,我们一起拆解All in AI的真与假。让我们从,喊得最响的魅族开始——

魅族:PPT 我没输过

2024 年 2 月 18 日,魅族在春节后一复工就高调宣布:“停止传统智能手机新项目研发,All in AI终端。”押注人机交互未来。但目前拿出的成果依旧是“传统硬件+AI”,看每个季度的出货榜单都查无此族,就知道AI 是否成为其业绩助推器了。

2024 年 2 月 18 日,魅族在春节后一复工就高调宣布:“停止传统智能手机新项目研发,All in AI终端。”押注人机交互未来。但目前拿出的成果依旧是“传统硬件+AI”,看每个季度的出货榜单都查无此族,就知道AI 是否成为其业绩助推器了。

在 DeepSeek 横空出世并成为各大手机 OS 标配后,魅族的纯血“AI Device”变得更加面目模糊,相比魅族AI战略的讨论热度,其后来默默去掉“星纪”品牌标签的决定,反而引发了更大波澜。谁还记得它曾誓言“引领AI终端时代”呢?

蓝色光标:AI 了,但是还没有开始赚钱

在更早的2023年4月,蓝标便宣告要从传播服务商转向“AI全链路营销服务”,官方定位全面围绕AI转型。2025年4月24日,蓝色光标在年度报告中称,通过 AI 驱动和赋能的营收为12亿,蓝标将其定义为在原业务基础上深度使用AI工具带来的收入,而这部分的营收在超600亿元的总营收中的占比不足2% 。

年报数据还显示蓝标两大主营业务(全案推广服务和全案广告代理)业绩同比下滑的同时,毛利率也逐年腰斩。由此可见,2年的AI 投入暂未成为蓝标的增长引擎,第一个喊出All in AI 的广告公司,是否能与其他也正在用 AI 工具的4A 公司拉开差距还有待观察。

美年健康:用 AI 把核心业务重做一遍

四年前,美年健康提出“All in 数字化”战略,至2024年已升级为“All in AI”,多少带点追热点的意思,这也是美年健康成立的第二十年,2025年第一季度的财报数据显示,公司一季度实现营业收入17.54亿元,其中依托AI技术实现的主营收入超5400万元,占比约为3%,相对蓝标多一点。

从产出来看,美年健康有在逐步用AI驱动其核心产品应用,2020年,美年健康提出打造全生命周期健康管理体系,由体检诊断向打造贯穿检前、检中、检后的服务闭环转型,在2025年则围绕体检全流程进行智能化改造,打造了覆盖检前、检中、检后的全链条AI服务体系。也能清晰可见其战略路径是围绕核心产品来迭代设计的,并没有因为 AI 就颠覆从前,从头再来。(没错,我蛐蛐的是魅族)

昆仑万维:坦白讲,我觉得这是百度成功时的样子

从网页游戏时代活下来的王者,被视为“中国 OpenAI”尝试者,创始人周亚辉拥有顶级商业视野,在趣店、随手科技、Opera、映客、新世相、达达、如涵电商等投资标的背后都有其身影。自2022年开始,战略聚焦AGI/AIGC。

但与美年健康的线性 AI 应用不同,昆仑万维则是围绕互联网生态用 AI 编制成网,完成“算力—大模型—应用”全局布局,构建“1+6+N”业务体系——1个核心基座(天工大模型)、6大场景(搜索Opera/音乐SkyMusic/短剧DramaWave/社交Linky/游戏Spark AI/智能体Agent)、N则代表其正在研发的AI算力芯片所带来的无限可能。

2024年因AI投入所出现的上市首亏,既反映了战略转型的高成本特性,也能看出快速推进AI 应用商业化落地的能力。

Keep:败也 AI矣,成也 AI 否?

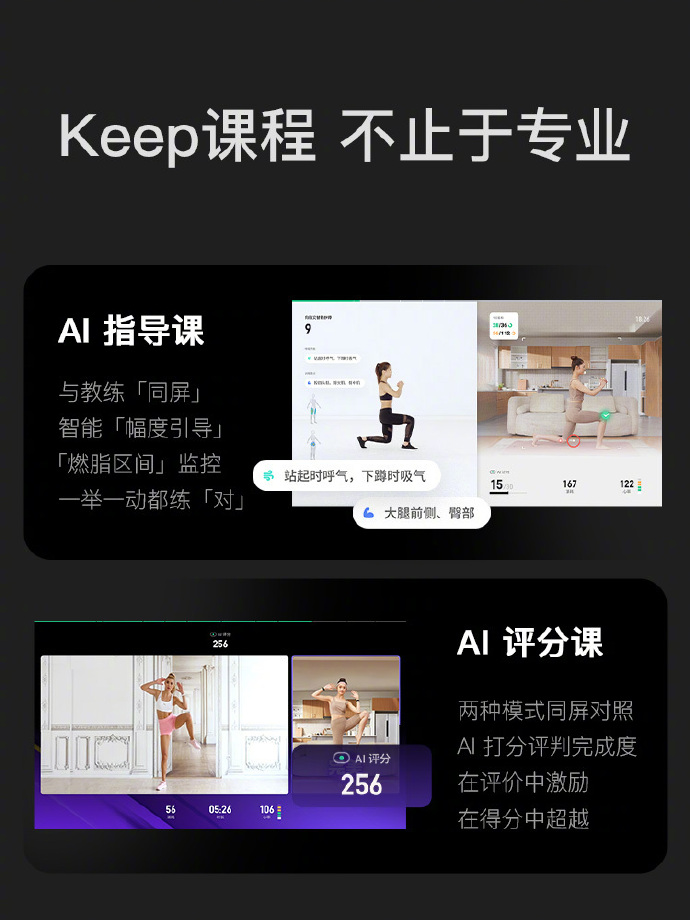

2025年2月4日,Keep创始人王宁在内部信中中明确表示,Keep未来将All in AI;其实早在2019年,Keep 便和创维联合首发了 AI 大屏互动健身产品。意在结合 AI 算法和电视摄像头,在捕捉用户动作轨迹的同时进行标准度打分和提供健身指导。2023 年,Keep发布智能硬件 Keep Station,提供 AI 指导课、AI 评分课,到了 2024 年,Keep 宣布要打造 AI 运动“陪伴式体验”,2025年则上线了垂直模型Kinetic.ai,并同步推出了基于该模型的AI教练卡卡。6年了,花样很多,软硬件轮番上阵,但实际产品形态却没有跳脱“原本教练+AI提示”的界限,说是AI重构,其实像是把老功能套上新算法。

Keep 的2024年度业绩报告则显示,经调整净亏损为4.69亿元,同比2023年的2.95亿元明显扩大,主要归因持续投入大量资源于新的战略业务及技术革新计划,这么来看,AI 的投入目前还没有带来明显的业务增长,但亏损表现已经在账面上了,同时,Keep在财报中表示有信心在2025年实现盈亏平衡。要达成这个目标,主要看 Keep 能否在亏损压力下加速AI变现能力建设了,现实是不容乐观的,“AI+健身”的想象空间尚未打开。

多邻国(Duolingo):AI 做题王,终于自己出题了

多邻国是最早一批高调投入 AI 的教育类 App。2023 年推出了 Duolingo Max,内嵌 GPT-4,并一度登上 OpenAI 合作案例首页,主打 AI 对话练习与解释式教学。2024 年,其“AI Tutor”体验全面升级,并进一步拓展至 Duolingo English Test 题库制作中,真正把 LLM 用于产品核心生产环节。

和 Keep 不同,多邻国在 AI 上下得是真功夫,从内容生成、产品体验到运营优化全面渗透。虽然高阶产品只面向付费用户开放,但从其2025年Q1财报看,总收入同比增长45%,其中 Duolingo Max 功能的订阅转化表现优于预期。

官方声称:Duolingo 利用 AI 1年生成了 148 门课程,若采用传统方法则需耗时 12 年。AI 和Duolingo 就像创始人Luis在播客《No Priors》的采访中说的一样:简直是天作之合,堪称完美适配。

在 AI 的所有落地场景中,语言学习是最接近“天赋适配”的方向。它有确定的规则、有统一的反馈标准、有可量化的练习目标,也拥有海量公开语料可供训练。更重要的是,它不需要复杂的多模态理解或物理世界建模,仅靠语言本身就能构建交互体验。

显然,Duolingo很好的抓住了这波 AI 浪潮,语言学习的陪伴体验正在被系统性改写。

酷开:我和魅族坐一桌的

如果要评“喊 AI 最响的电视厂商”,酷开绝对能进前三。2025年4月明确发布“All in AI”战略,宣布转型为AI原生企业,CEO王志国将超级智能体定义为业务核心,还构建了AI Platform大模型平台。

听上去很燃,但实际用户体验大多集中在:推荐更个性了、语音响应快了点、20秒生成4K壁纸……整体还是“遥控器的延伸”,而非颠覆式产品。

值得思考的是,电视作为低频启动、低活跃、高价敏感的品类,是否能承载持续的 AI 创新价值。更深一步,酷开在技术积累、内容生态、算力资源上是否真的具备自闭环能力?就目前拿出的产品表现来看,需要打一个大大的问号。

小结:All in AI 不是目的,业务变革才是衡量标准

在这一轮“All in AI”的浪潮中,喊口号并不难,真正做出成绩才是关键。AI 不是终点,而是推动企业业务进化的手段。能否真正赋能业务、重塑用户体验,并最终带动营收或规模增长,才是衡量 AI 落地成效的核心标准。

一些品牌已经迈出了实质性一步,并正在成为新的竞争优势,而另一边,一些品牌仍停留在发布会式的“口号 All in”,缺乏对业务节点的深度理解,也未能解决组织协作和资源投入问题,最终只能是“叫得响、走不动”。

这背后,其实是一系列复杂因素的叠加:创始人的商业视野、企业的组织效率、AI 与业务的契合度、资源投入的时机与节奏,以及企业当前所处的发展阶段。原本就困于增长瓶颈的品牌,即便引入 AI,也未必能立即转身,甚至可能加剧组织内耗。

因此,AI 能否成为企业的真正转折点,不只取决于技术力,更取决于企业是否具备清晰的战略判断、持续的组织进化能力与敢于试错的实践意志。

除了以上品牌,还有北京银行和广联达也做出了“All in AI”的表态,银行与建筑业的数字化节奏本就缓慢,“All in AI”更像是一次提前布局。但这也提醒我们:不是所有赛道都适合狂飙,不是每个企业都能全速转型。All in AI,终究只是起点,真正的胜负,还得看企业能否All in自我进化的能力。

至于字节、百度、阿里、腾讯、理想、小米等大厂,或多或少公开表示或者被解读为All in AI,如果说中小企业All in AI更像是一场“豪赌”——是战略转向、命运押注,那对平台型巨头来说,All in AI 是基础设施、是能力建设,更像是一次“系统级升级”。

巨头们天然就在AI链条上。但恰恰因为根基稳、战线长,反而很难从单一产品或季度财报中看出“转型成效”。它们大量投入大模型、算力、平台化工具,目的不是立刻赚钱,而是建立自己的生态护城河,他们的 All in AI 确实更像阶段性的All in WAIMAI。

写在最后:AI 的长期主义,才刚刚开始

“All in AI” 绝不仅仅是一句口号,更不是某场发布会的亮点。这是一场关于技术路线、组织结构、产品哲学与资源投入的深度变革。

我们需要警惕一切“蹭热点、讲概念、画大饼”的伪投入者,也要给予那些“慢热、稳健、长期主义”的实干者更多耐心。

真正的All in ,不是一时热情,而是一场持续奔跑。所以,当下我们应该更少问“你AI了吗?”,而是要问:“你的AI,解决了谁的问题?”