看完吴恩达在YC的分享,有点被击中了。

过去大半年,我一直在找对的事,但我从来没想明白为什么是对的。

直到他用最简单的话把这些道理说出来。

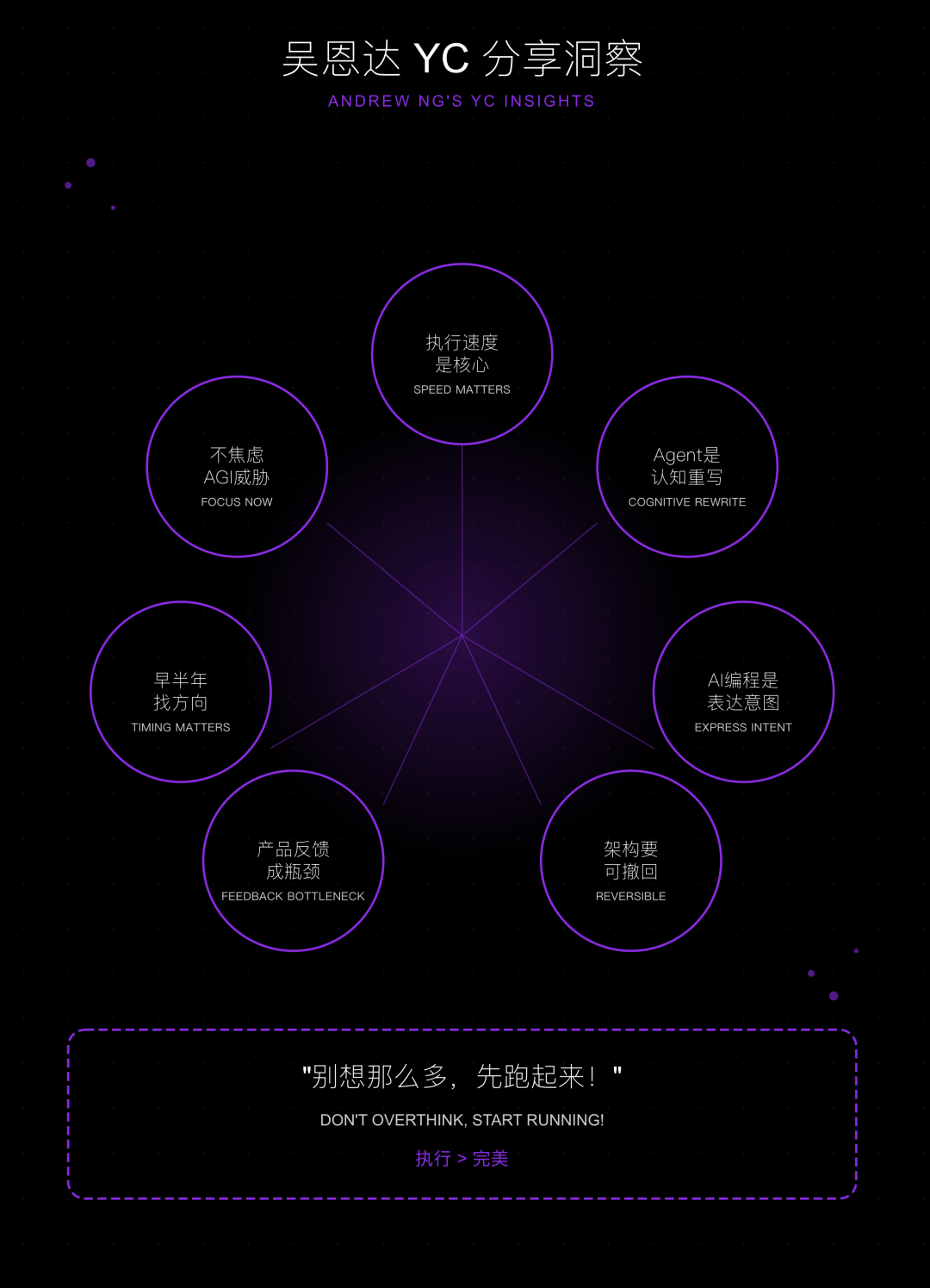

七个洞察:

执行速度是核心 - 快速迭代验证

Agent是认知流程重写 - 不是简单API套壳

AI编程是表达意图的能力

技术架构从单向门变成可撤回式决策

产品反馈成瓶颈,PM角色转变

创业成功要早半年找对方向

不要焦虑AGI和AI威胁

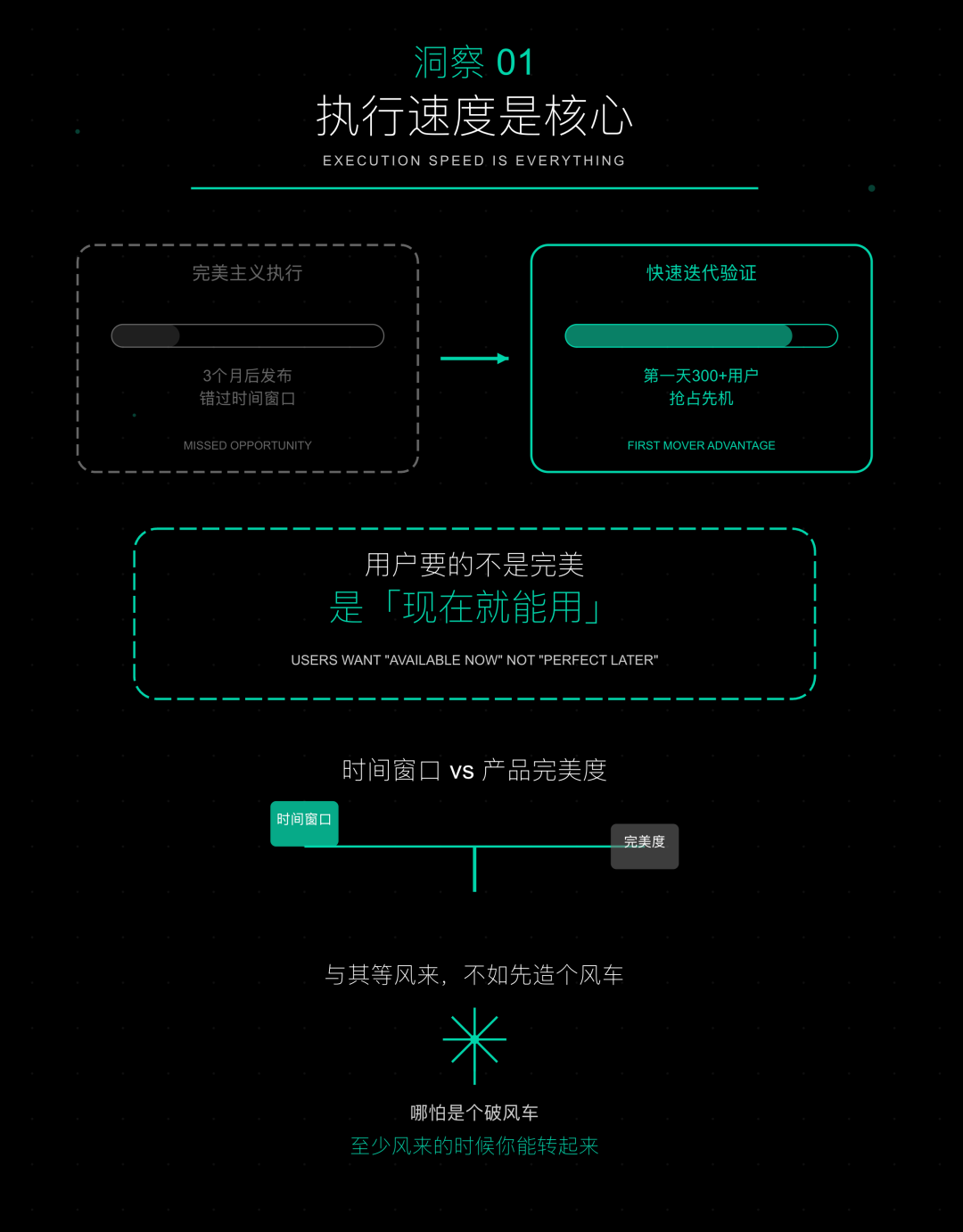

速度就是一切

吴恩达说"执行速度是核心"。

我脑子里立刻浮现出认知图解第一个版本,特别粗糙,界面丑得要命,功能也不完善。发布前一晚,我盯着屏幕犹豫了很久——要不要再改改?要不要再等等?

最后我想,管他呢,想是没用的,得去验证。

第一天就有300多人用,还有人专门私信我说"虽然不完美,

但解决了我的问题"。

原来用户要的不是完美,是「现在就能用」。

我有个技术大神朋友,技术比我们强多了,他花了三个月做了个"完美"的AI产品。等他发布的时候,市场上已经有5个类似的了。

我不是说要粗制滥造。我想说的是,在AI这个赛道上,「时间窗口比产品完美度值钱多了」。

与其等风来,不如先造个风车。哪怕是个破风车,

至少风来的时候你能转起来。

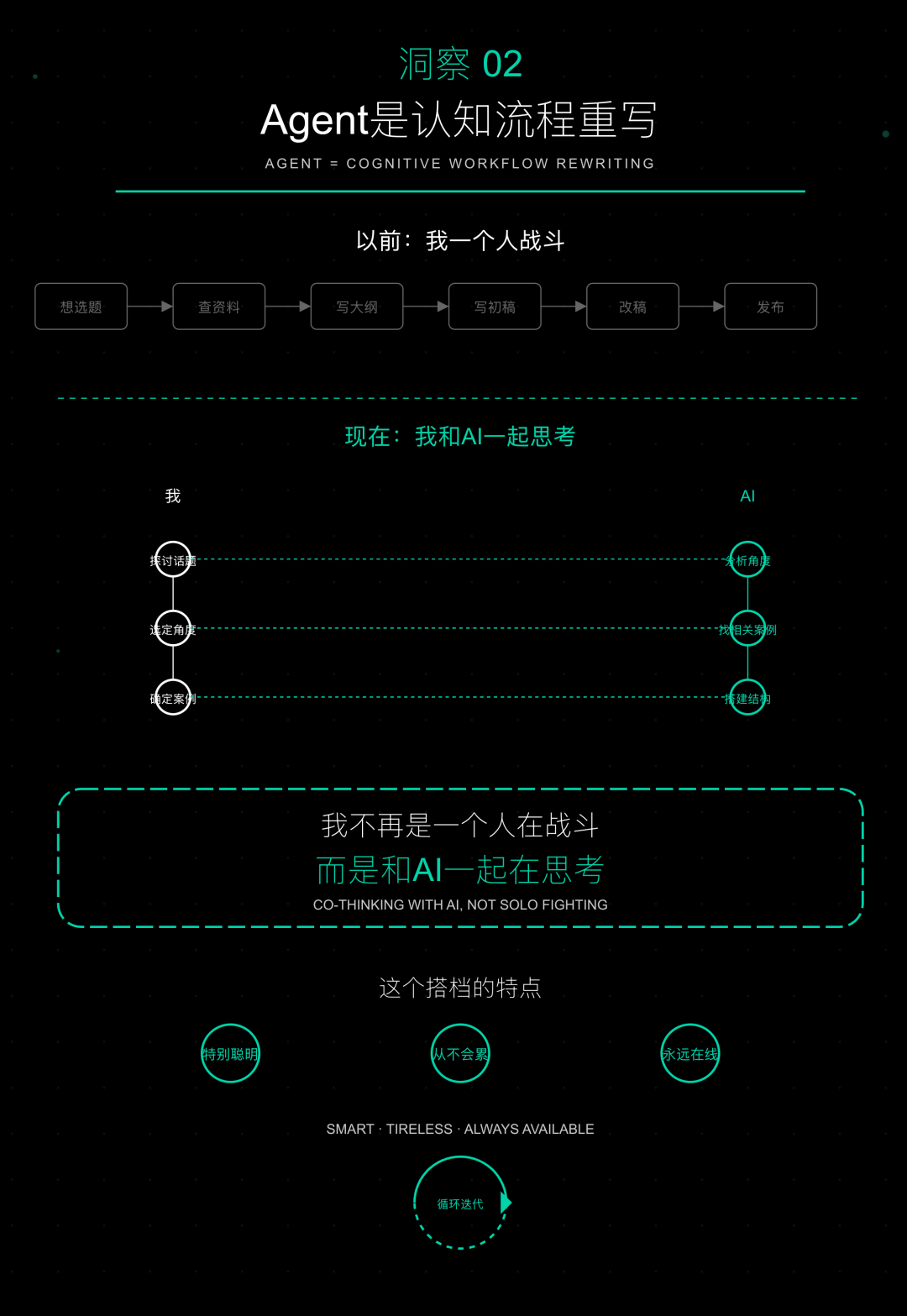

关于Agent,认知流程重写

(插图生成工具,点击阅读原文直达)

"Agent是认知流程重写"——看到这句话时,我愣了好一会。

什么叫认知流程重写?我给你讲讲我的理解。

以前我们写文章,是这样的流程:想选题→查资料→写大纲→写初稿→改稿→发布。每一步都是我在干活,AI顶多帮我查查资料。

现在呢?完全变了。

吴恩达指出,Agentic workflow的核心在于将复杂任务分解成多个步骤,并通过循环迭代的方式逐步优化结果。

我现在的流程是:我告诉智能笔尖AI我想探讨什么话题,它帮我分析这个话题的不同角度;我选定角度后,它帮我找相关案例;我确定案例后,它帮我搭建逻辑结构...

你发现没?「我不再是一个人在战斗,而是和AI一起在思考」。

这种感觉特别奇妙。就像突然多了个特别聪明的搭档,而且这个搭档从不会累,不会有情绪,永远在线。

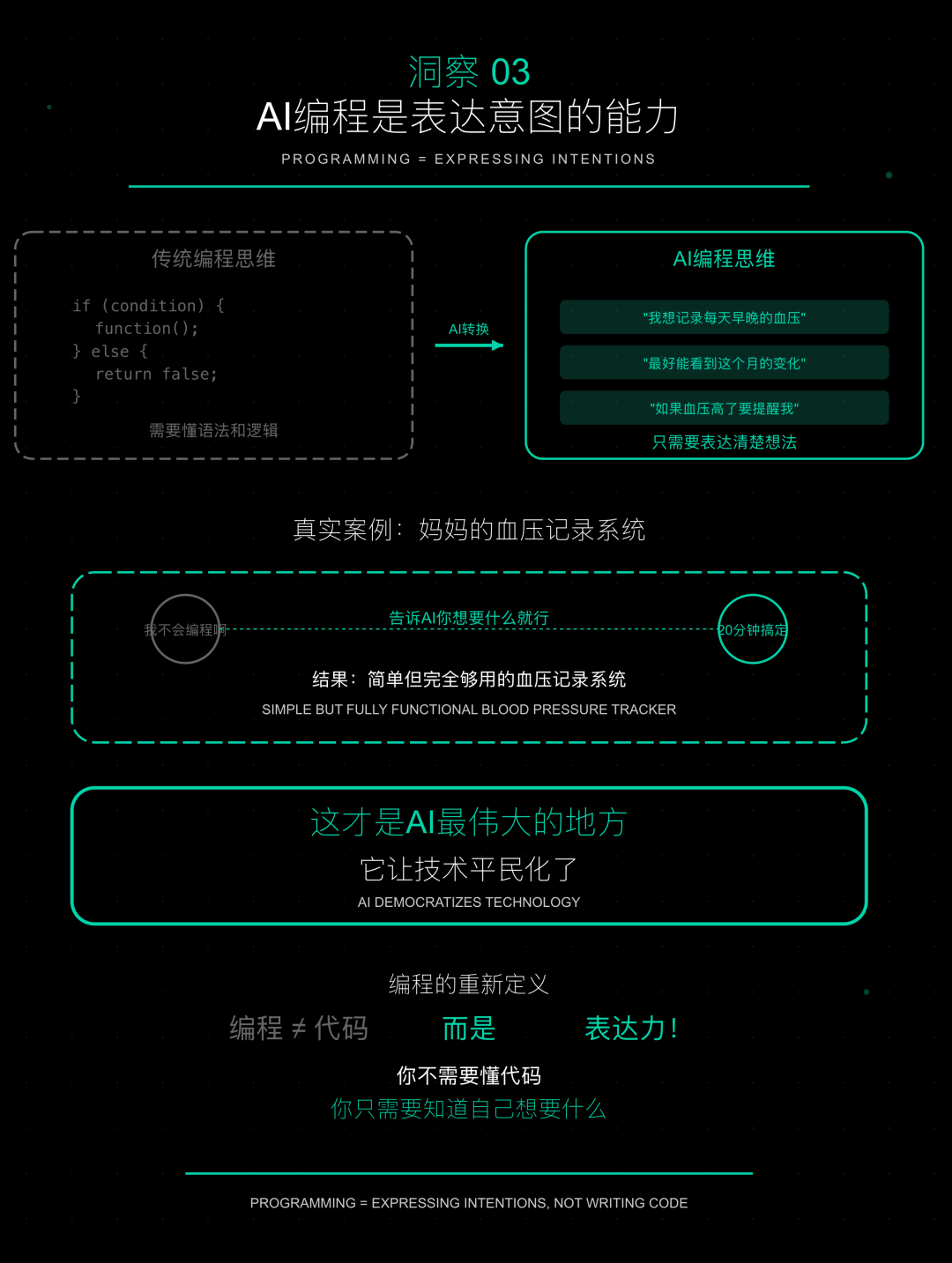

"编程"这个词,我们都理解错了

(插图生成工具,点击阅读原文直达)

看到"AI编程是表达意图的能力"时,

这句话说得太对了。

上个月,我妈跟我说,她想记录每天的血压数据,最好能看到趋势图。

我说:"妈,我教你用AI做一个。"

她立马摇头:"我不会编程啊!"

我说:"你就告诉AI你想要什么就行。"

结果呢?她用最朴素的话告诉AI:

-

"我想记录每天早晚的血压"

-

"最好能看到这个月的变化"

-

"如果血压高了要提醒我"

20分钟后,她就有了一个简单但完全够用的血压记录系统。

「这才是AI最伟大的地方,它让技术平民化了」。

你不需要懂代码,你只需要知道自己想要什么。

编程≠代码,而是表达力!

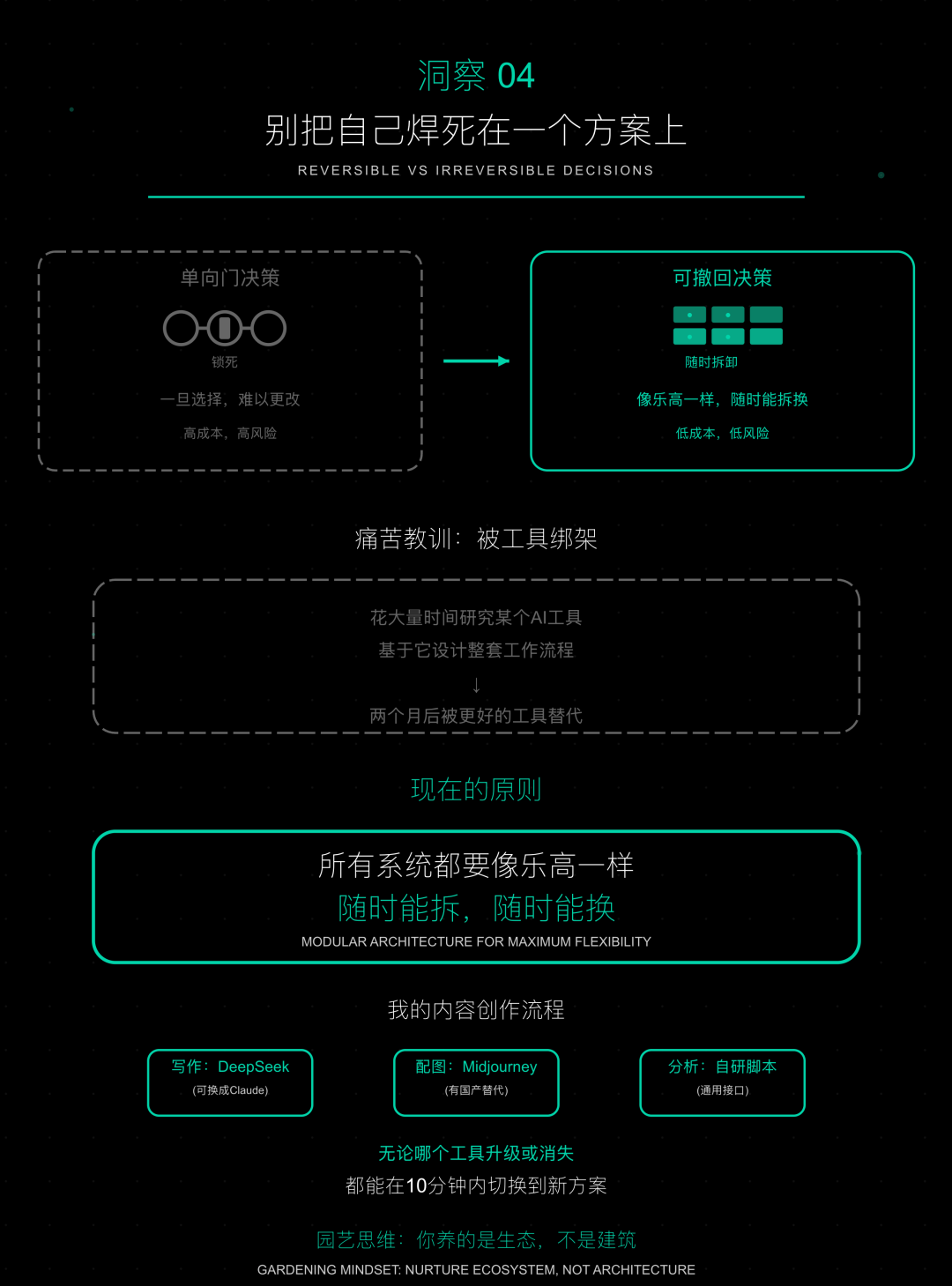

别把自己焊死在一个方案上

"技术架构从单向门变成可撤回式决策"——这个观点救了我好几次。

什么意思?就是别把自己锁死在一个方案里。

我犯过这个错。去年刚开始做AI内容时,我花了大量时间研究某个特定的AI工具,甚至基于它设计了整套工作流程。结果两个月后,这个工具就被更好的替代了。

现在我的原则是:所有系统都要像乐高一样,随时能拆,随时能换。

比如我的内容创作流程:

-

写作用DeepSeek(但随时可以换成Claude) -

配图用Midjourney(但也准备了国产替代方案) -

数据分析用自己的脚本(但接口设计成通用的)

这样,无论哪个工具升级或消失,我都能在10分钟内切换到新方案。

就像吴恩达说的:"园艺思维"——你养的是生态,不是建筑。

我们都在等,但等什么呢?

"产品反馈成瓶颈"这个洞察,让我想起一个特别有意思的现象。

前段时间,我们团队讨论一个新功能。我说要开会研究研究,技术说:"别研究了,我先做个demo,咱们看着实物讨论。"

两小时后,demo就出来了。

初创团队的产品管理工作反而日益成为瓶颈,因为工程师的速度实在太快。

这个场景让我特别感慨。以前是技术跟不上想法,现在是想法跟不上技术。

我有时候在想,我们是不是都太习惯"慢"了?习惯了冗长的会议,习惯了繁琐的流程,习惯了"再想想"。

但AI不等人啊。

当你还在想的时候,别人已经做出来了。

当你还在犹豫的时候,机会已经过去了。

如果你是管理者:别再纠结细节了,你的决策速度决定了团队的上限。

如果你是执行者:别等老板想清楚了,先做个MVP出来,用结果倒逼决策。

如果你是创业者:产品思维比技术能力更稀缺,这是你的机会。

时机这个东西,真的很微妙

(插图生成工具,点击阅读原文直达)

"早半年找对方向"

我特别庆幸自己去年6月就开始all in AI。不是因为我有多聪明,真的不是。

我记得特别清楚,那天晚上用ChatGPT写了篇文章,看着屏幕上的文字,我突然有种感觉——这个东西要改变世界了。

但你知道最有意思的是什么吗?当时我身边大部分人都觉得我疯了。"、

这不就是个聊天机器人吗?""这东西能赚钱?"

现在回头看,那些早期就开始探索的人,每个人都找到了自己的位置。而那些观望的人,现在还在观望。

时机这个东西,过去了就是过去了。

同理,AI到底怎么变现?永远不是想出来的。

而是躬身入局后实践迭代出的经验智慧。

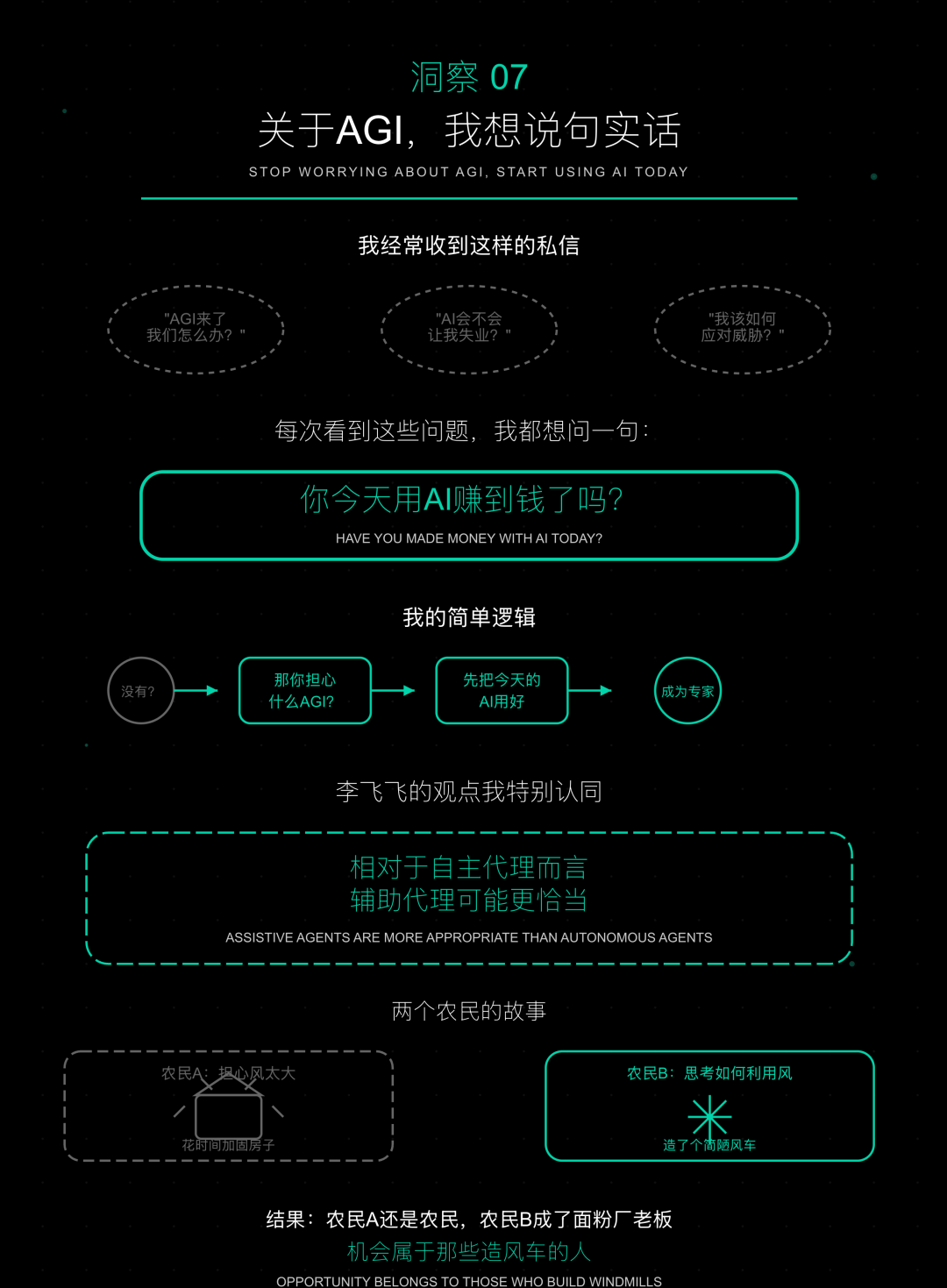

关于AGI,我想说句实话

"不要焦虑AGI和AI威胁"——这可能是整场分享里最重要的一句话。

我经常收到这样的私信:"周老师,AGI来了我们怎么办?""AI会不会让我失业?"

每次看到这些问题,我都想问一句:「你今天用AI赚到钱了吗?」

没有?那你担心什么AGI?

李飞飞认为相对于自主代理而言,辅助代理可能更恰当。

我特别认同这个观点。AI是来帮我们的,不是来取代我们的。但前提是,你得先用起来啊。

我有个特别简单的逻辑:与其担心10年后的事,不如把今天的AI用好。等AGI真的来了,你已经是AI专家了,还怕什么?

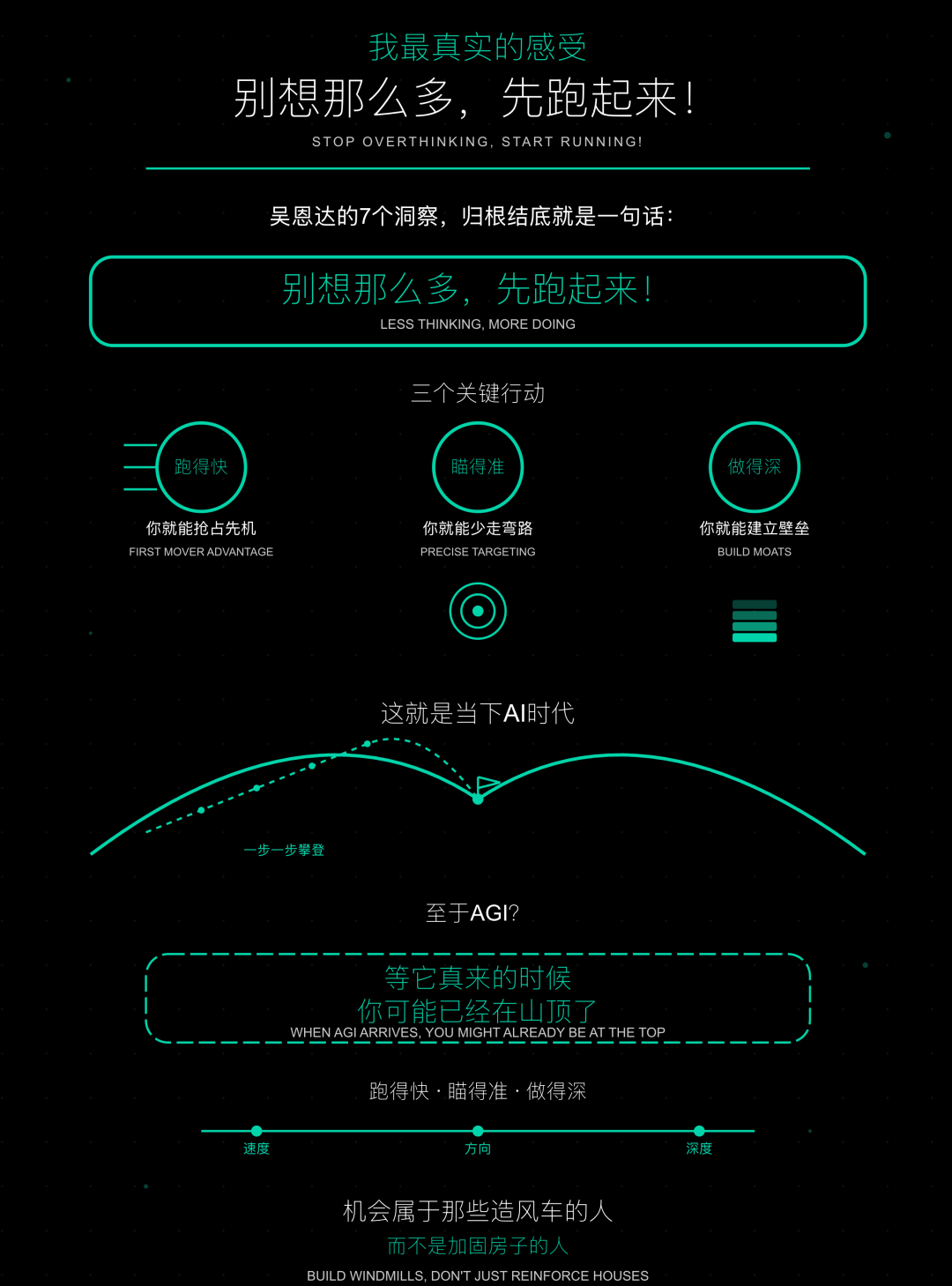

我最真实的感受

(插图生成工具,点击阅读原文直达)

看完吴恩达的分享,我想起了一个故事。

有两个农民,听说要刮大风。

第一个农民开始担心:"风太大了怎么办?会不会吹倒我的房子?"他把所有时间都用来加固房子。

第二个农民想:"风来了,我能用它做什么?"他花了一周时间,造了个简陋的风车。

结果呢?

风来了,第一个农民的房子确实没倒,但他还是那个农民。

第二个农民的风车转起来了,他成了村里第一个不用人力就能磨面粉的人。一年后,他开了全村最大的面粉厂。

这就是当下AI时代:

机会属于那些造风车的人,而不是加固房子的人。

吴恩达的7个洞察,归根结底就是一句话:别想那么多,先跑起来!

跑得快,你就能抢占先机。 瞄得准,你就能少走弯路。 做得深,你就能建立壁垒。

至于AGI?等它真来的时候,你可能已经在山顶了。

如果你想和我们一起探索AI的可能,欢迎加入"AI觉醒星球"。

就是觉醒行动。或者加入我第二产品认知图解内测群